ChatGPTはOpenAIによって開発された大規模な自然言語処理AIです。言語に関する様々な質問やタスクに関して応答することできるサービスです。チャット形式でAIと対話的にやりとりができるサービスになっています。

最近、テレビや新聞などでも取りあげられていてトレンドになっているように思われます。

私も最初は無料版から使ってみるととても面白く、本当に誰かと対話しているような感じがしてきて時間を忘れて没頭してしまいました。

まだ、使い始めて日が浅いのですが、今感じる雑感を記録に残します。

有料版と無料版

ChatGPTは無料でも利用可能なサービスになっていますが、ChatGPT Plusという有料のサービスもあります。私はこの記事を執筆している時点では有料版のChatGPT Plusを利用しています。

2023年4月13日時点では有料版と無料版には次のような違いがあります。

- ChatGPT Plusの方がChatGPTよりもレスポンスが早い。

- 高負荷時も応答してくれる(らしい)

- 言語モデルを選択可能

金額はサブスクリプションで月額$20となっています。

情報の正確性と付き合い方

ChatGPTは2021年9月時点までの情報しか持っていないそうです。色々な最新情報を尋ねると2021年9月時点での情報であるため、最新の情報は確認してほしいと回答される場合があります。これこれでいつ時点であるかが分かっていれば参考にするときの考え方が変わりますので好印象です。

情報の正確性ですが、間違っている場合も多く見られます。ですので、YES or NOのような質問はあまり良くないです。というかあてにできないです。私の経歴なども正確性としては50%くらいです。私の場合は著書などもあるのでWebにまだ情報がある方ですが、それでもその程度ですので、白黒はっきりするような質問はするべきではないと思いました。

一方で非常に役立つのが参謀として意見を求めるような使い方です。

私は以下のような技術を学びたいと思い、オンラインラーニングプラットフォームを複数契約しています。

- 3D CGのモデリング

- テクスチャーの作成技術

- VRコンテンツ

- AI技術

これらの中で最初に取り組むべき分野はどれが良いか尋ねてみました。すると、以下の様な回答がありました。

あなたが最初に取り組むべき分野は、3D CGのモデリングとテクスチャリングです。これらは、3Dアートの基本的なスキルであり、他の分野に応用することができます。

モデリングは、3D空間でオブジェクトを作成するプロセスであり、様々なソフトウェアが利用できます。BlenderやMayaなどのソフトウェアを使用して、様々な形状を作成することができます。また、様々なテクスチャリング技術を学び、オブジェクトに色や質感を付けることができます。

3D CGの基本的なスキルを習得した後は、VRコンテンツの制作やAI技術の導入など、より高度なスキルに取り組むことができます。VRコンテンツは、3Dアートやプログラミングのスキルを必要とするため、3D CGの基礎スキルがあると取り組みやすくなります。AI技術に取り組むためには、Pythonなどのプログラミング言語を学ぶことが必要になる場合がありますが、これらのスキルは3D CGの基礎スキルと併せて取り組めば、より効率的に学ぶことができます。

ChatGPTの回答

ここに自分の職業的なバックグラウンドやニーズ、興味なども合わせて質問を重ねていくと、徐々にどのラーニングプラットフォームを使って、どのような優先順位を立てて学ぶのが良いか、提案してくれました。

それを一つの参考情報として扱うことができます。参考情報というよりもそれが良いと考えられました。質問を重ねていくプロセスで自分の思考も整理できるので良いです。

ここで対話を重ねると書いたように本当に口語で書いていけます。

2023年4月17日更新: 自分の経験や苦手なことも入力する

プロンプトには詳しく書けば書くほど、より精度の高い回答が得られるという特徴が有ります。そこで、より具体的で自分にとってベストに近づけるためには、次のような情報もChatGPTに与えると良いです。

- 自分はどういったことができるか(例えば、「20年以上の業務経験があるシニアソフトウェアエンジニアで、ソフトウェア開発については広く知見を持っています」など)

- 自分が苦手や領域や経験がまだ浅い分野についても書く(例えば、「AI技術を用いた開発については経験があまりない」など)

- 各分野に対する興味の度合い(例えば、「AIについては特に興味を持っている」など)

また、出てきた回答に対してフィードバックも重要です。私の場合は、ソフトウェア開発に関してもう少し時間を割きたいなどをフィードバックしました。

人間に対して指示を与えるときと同じです。少ない情報からは有益な情報も少なくなります。

実際に詳しく入力した内容と回答は、あまりに私の情報に特化してしまうので、ここでは公開しません。

言語モデルの選択について

有料版では言語モデルを選択可能です。標準はGPT 3.5ですが、GPT 4を選択することも可能です。

GPT 4はGPT 3.5よりも正確で人間的な回答をします。但しレスポンスの時間はその分だけ長くなります。また、利用可能な回数に制限があり、3時間区切りで回数の上限があります。(いずれはなくなると思いますが)

AIに手伝ってもらう

対話を重ねて思考を整理するという使い方の他に手伝いをしてもらうという使い方があります。

例えば次のような使い方で便利さを強く感じました。

時差の計算

時差の計算は簡単ではあるのですが、日にちをまたいだりすると分かりづらかったりします。

とあるサイトのクッキーのスケジュールスキャンを設定するときにUTCで入力する必要があるのですが、ちょうどChatGPTのウインドウを開いていたので次のように聞いてみました。

日本時間午前3時はUTCで何時?

ChatGPTへの質問

すると次のような回答が返ってきました。

UTCと日本時間との時差は、日本がUTC+9であるため、UTC時間から9時間を引くことで求めることができます。したがって、日本時間午前3時は、UTCで午後6時に相当します。

ChatGPTの回答

時間が分かったので設定しました。

Google検索や電卓でも計算できるのですが、どれを使うとか考えるよりも、ChatGPTに入力するだけなので簡単です。ChatGPTに対するGoogleの危機感を報じた記事を読んだことがありますが、実感しました。

ラーニングプラットフォームを紹介してもらう

Mayaの学習で自分が知らないラーニングプラットフォームを教えてほしいと次の質問をしました。

Mayaの学習で使うラーニングプラットフォームで、LinkedIn Learning、Pluralsight、Udemy、O’REILLY Learning Platform以外のプラットフォームはありますか?

ChatGPTへの質問

すると次のように回答されました。

はい、他にもMayaの学習に役立つプラットフォームがあります。以下にいくつかの例を挙げます。

- CGMA(CG Master Academy): CGMAは、ハイエンドのデジタルアートトレーニングを提供するオンライン学校です。彼らは、Mayaを含むさまざまな3Dアプリケーションのクラスを提供しています。

- Digital Tutors:Digital Tutorsは、3Dグラフィックス、ビジュアルエフェクト、ゲーム開発など、デジタルクリエイティブ領域の幅広いトピックをカバーするオンライン学校です。彼らは、初心者から上級者までの学習者向けに、Mayaのビデオトレーニングを提供しています。

- Pluralsight(旧Digital Tutors):Pluralsightは、IT、デザイン、開発などの技術スキルを習得するためのオンライン学習プラットフォームです。彼らは、Mayaを含む3Dモデリング、アニメーション、ビジュアルエフェクトなどのトレーニングを提供しています。

- 3D Buzz: 3D Buzzは、Mayaを含む多数の3Dアプリケーションのトレーニングを提供するオンライン学校です。彼らは、無料のチュートリアルや有料のコース、コミュニティフォーラム、ライブストリーミング授業など、多様なトレーニングリソースを提供しています。

これらは、Mayaの学習に役立ついくつかのオンライン学習プラットフォームの例ですが、それぞれのプラットフォームにはそれぞれ特徴があります。あなたに最適な学習体験を提供するプラットフォームを選ぶために、それぞれのオプションを比較してみることをお勧めします。

ChatGPTの回答

Plurasight以外と言ったのに、Pluralsightも挙げていますし、Digital TutorsとPluralsightは現在は同じものですね。ですので、重ねて次のように質問しました。

Digital Tutorsは現在はPluralsightです。それにPluralsight以外でお願いしました。改めて、それ以外のプラットフォームを教えてください。日本語以外の英語サイトも含めて構いません。

ChatGPTへの質問

すると次のような回答が得られました。

申し訳ありません。確かに、Digital TutorsはPluralsightに買収されたため、私が回答した際には情報が古かったようです。以下に、Pluralsight以外のMaya学習に役立ついくつかのオンライン学習プラットフォームを挙げます。

- Udacity: Udacityは、プログラミング、人工知能、データサイエンス、ビジネスなどの幅広い分野でのオンライン学習を提供しています。彼らは、初心者から上級者までの学習者向けに、Mayaの基本から高度なトピックまでをカバーするコースを提供しています。

- CreativeLive: CreativeLiveは、フォトグラフィ、ビデオ、音楽、デザイン、ビジネス、ライフスタイルなど、多様なトピックのオンライン学習を提供しています。彼らは、Mayaを含む3Dモデリング、アニメーション、ビジュアルエフェクトなどのトレーニングを提供しています。

- Skillshare: Skillshareは、クリエイティブ分野のスキルを習得するためのオンライン学習プラットフォームです。彼らは、Mayaを含む多数の3Dアプリケーションのトレーニングを提供しています。

- Lynda.com: Lynda.comは、ビジネス、デザイン、開発、テクノロジー、クリエイティブなどの分野のオンライン学習を提供するプラットフォームです。彼らは、Mayaのビデオトレーニングを提供しています。

- Domestika: Domestikaは、デザイン、イラストレーション、写真、アニメーション、マーケティングなど、多様な分野のオンライン学習を提供するプラットフォームです。彼らは、Mayaのトレーニングを提供しています。

これらは、Maya学習に役立ついくつかのオンライン学習プラットフォームの例です。それぞれのプラットフォームにはそれぞれ特徴がありますので、あなたの学習ニーズに合ったプラットフォームを選ぶことをお勧めします。

ChatGPTの回答

対話を重ねていくのが重要だと思います。

ラーニングプラットフォームの特徴を聞いてみる

複数のラーニングプラットフォームを利用しているので特徴などは何となく分かっているのですが、特徴に合わせてコースを選択したり、学習するものを決めるのが良いかなと思い、契約中のラーニングプラットフォームの特徴を聞いてみました。GPT-4を選択して質問してみました。

これらの学習のために、オンラインラーニングプラットフォームを複数利用しています。使用しているのは、O’REILLY Learning Platform, A Cloud Guru, Pluralsight, LinkedIn Learningです。多いかなとも思っているのですが、学習するものに合わせて絞った方が良いでしょうか?どれに絞るべきでしょうか?

ChatGPTへの質問

次のような回答を得られました。

各オンラインラーニングプラットフォームにはそれぞれの強みや特徴があります。学習するものに合わせて絞ることは効率的ですが、どれに絞るべきかは、あなたが求めるコンテンツや学習スタイルによって変わります。それぞれのプラットフォームの特徴を確認しましょう。

- O’REILLY Learning Platform: プログラミングやソフトウェア開発に関する広範囲なトピックをカバーし、特に技術書籍が豊富です。C++やAI技術の学習には強いですが、一部のコンテンツは少し古い場合があります。

- A Cloud Guru: クラウド技術に特化しており、AWSや他のクラウドサービスの学習には適しています。資格取得に向けたコースも提供しています。

- Pluralsight: ソフトウェア開発、IT、クリエイティブな分野の幅広いトピックをカバーしており、中でもプログラミング言語やフレームワークの学習に強いです。UnityやUnreal Engineに関するコースも充実しています。

- LinkedIn Learning: 一般的なスキルから専門技術まで幅広くカバーしており、特にビジネスやデザインの分野で強いです。コースが短くまとまっており、忙しい人でも取り組みやすいです。

これらの情報をもとに、あなたが学びたい内容に最適なプラットフォームを選ぶと良いでしょう。また、複数のプラットフォームを併用することで、それぞれのプラットフォームの強みを活かした学習が可能になります。ただし、学習リソースが多すぎると逆に集中が分散されることもあるため、あなたの学習スタイルや目標に合ったバランスを見つけることが重要です。

ChatGPTの回答

自分の感想とも近い回答ですし、改めて読んでみて、選択の基準になるかなと思いました。

また、A Cloud Guruのようなクラウドに特化したプラットフォームと、他のプラットフォームとの違いを聞こうと思い、A Cloud Guru以外のプラットフォームでクラウド技術を学習できるか聞いてみました。

A Cloud Guru以外のプラットフォームでもクラウド技術の学習は十分できると考えられますか?

ChatGPTへの質問

次のような回答を得られました。

はい、A Cloud Guru以外のプラットフォームでもクラウド技術の学習は十分可能です。上記で挙げたプラットフォームはいずれも、クラウド技術に関するコースやリソースを提供しています。ただし、A Cloud Guruはクラウド技術に特化しているため、その分コースの質やカバー範囲は他のプラットフォームよりも高い可能性があります。

以下は、それぞれのプラットフォームでのクラウド技術学習に関する情報です。

- O’REILLY Learning Platform: こちらのプラットフォームでは、AWSや他のクラウドプロバイダに関する技術書籍やビデオコースが提供されています。ただし、一部のコンテンツは更新されていない場合があります。

- Pluralsight: AWSやMicrosoft Azure、Google Cloud Platformなどの主要なクラウドプロバイダに関するコースが豊富に用意されています。また、クラウド技術を活用した開発や運用に関するコースもあります。

- LinkedIn Learning: こちらのプラットフォームでも、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platformなどのクラウド技術に関するコースが提供されています。ただし、専門的な内容に関しては他のプラットフォームよりもカバー範囲が狭い場合があります。

いずれのプラットフォームも一定レベルのクラウド技術学習に対応していますが、特定のプロバイダや技術に関する深い知識が必要な場合は、A Cloud Guruのような専門プラットフォームを検討することも有益です。学習目標やニーズに合わせて、最適なプラットフォームを選択してください。

ChatGPTの回答

この後に先ほどはGPT 3.5でMayaの学習プラットフォームを聞いたので、GPT 4だと変わるかなと思い、次のような質問をしてみました。

MayaやSubstance Painterなどを使った3D CGモデリングやテクスチャーリングの学習について、すでに挙げたラーニングプラットフォーム以外のラーニングプラットフォームで適切なものはありますか?

ChatGPTへの質問

すると次のように文脈を把握した上での回答があり、内容も適切なことに驚きました。

はい、3D CGモデリングやテクスチャーリングの学習に適したオンラインラーニングプラットフォームは他にもいくつか存在します。以下は、MayaやSubstance Painterなどのツールを学ぶのに役立つプラットフォームです。

- Udemy: Udemyは、多くの独立した講師が様々なトピックに関するコースを提供しているプラットフォームです。MayaやSubstance Painterをはじめとする3D CGモデリングやテクスチャーリングに関する多くのコースが提供されています。ただし、講師やコースの質はばらつきがあるため、評価やレビューを確認して適切なコースを選ぶことが重要です。

- CG Cookie: CG Cookieは、3Dモデリングやアニメーション、テクスチャリングを学ぶことができる専門的なオンラインラーニングプラットフォームです。特にBlenderに強いですが、MayaやSubstance Painterなどの他のツールに関するコースも提供されています。

- Gnomon Workshop: Gnomon Workshopは、映画やゲーム業界のプロフェッショナルによる高品質なチュートリアルを提供しているプラットフォームです。MayaやSubstance Painterをはじめとする多くの3Dソフトウェアに関する詳細なコースが提供されています。

- Skillshare: Skillshareは、デザインやアート、3Dモデリングなど幅広いトピックのコースが提供されているオンラインラーニングプラットフォームです。MayaやSubstance Painterに関する初級から中級程度のコースが提供されています。

これらのプラットフォームは、3D CGモデリングやテクスチャーリングの学習に役立ちます。どのプラットフォームが最適かは、あなたの学習スタイルや目標によって異なります。複数のプラットフォームを試して、自分に合ったものを見つけることをおすすめします。

ChatGPTの回答

まとめ

少し使って見て、手伝ってくれるパートナーを雇ったような感覚になりました。

まだ使い始めたばかりで付き合い方を探っていく段階です。APIなども試してみたいなどありますが、まずは、この時点で感じたことを記事としてまとめてみました。

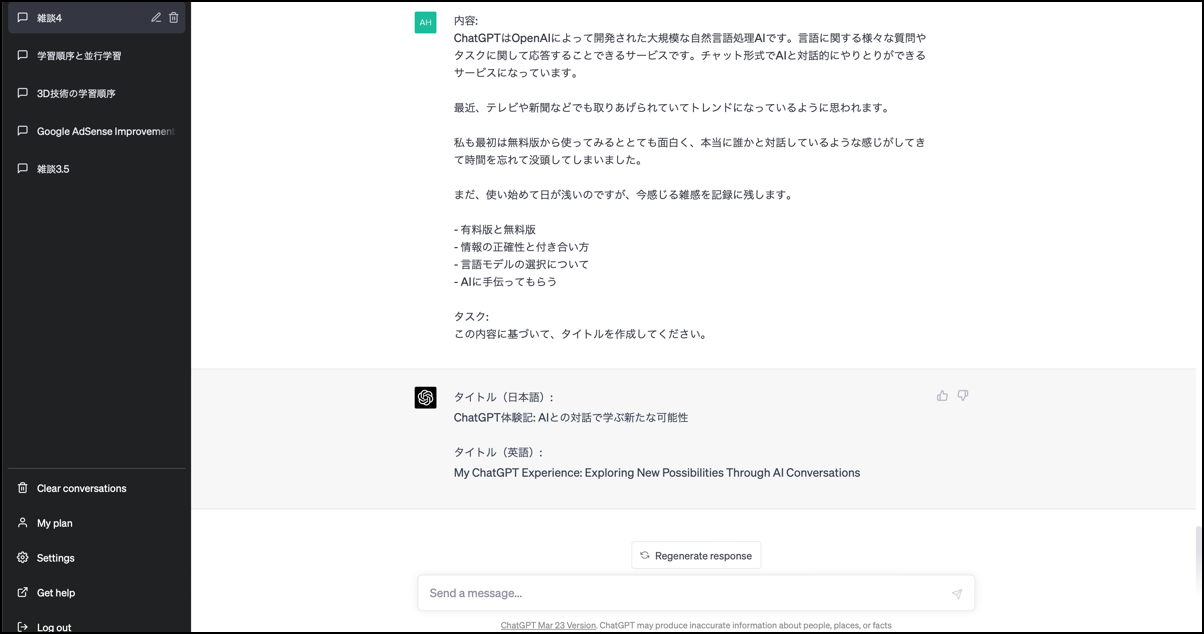

また、この記事のタイトルどうしようかなと思い、ChatGPTに冒頭の内容と大項目を箇条書きで渡して、タイトルを作成してくださいと指示したところ、次のような回答が得られました。

タイトル(日本語): ChatGPT体験記: AIとの対話で学ぶ新たな可能性

ChatGPTの対応

はい。使いました。私が自分で考えたのは「ChatGPTを使い始めての雑感」でした。色々考えさせられますね。

どのように入力したらタイトルを作ってくれるかについては、次の記事に書きました。

最後に、OpenAIのサイトへのリンクを入れておきます。